Недавно пожилых людей лет 70-ти и старше начали обзванивать из собесов: не из числа ли они сирот, у которых отец погиб на фронте? Людмила Васильевна ЖУКОВСКАЯ как раз из них — отец её погиб в 1943-м. Но столь долгожданным вниманием государства она не столько обрадована, сколько — обижена. «Опять всё всколыхнулось во мне, взбаламутилось. Я как всегда — «Баба-яга против!». Вот пойду и скажу: зачем вы этим делом маетесь? Нас сколько уже осталось? У меня, например, два брата давно похоронены. Ветеранам много внимания — хорошо. Но он живой остался, детей своих растил, всем их обеспечивал. А нашим-то матерям что досталось? Когда надо было помочь нашей маме, которая одна троих детей поднимала, — не помогали. Наоборот, из них, этих святых вдов, жилы тянули…»

Святые вдовы

Родом мы со Смоленщины. Отец Василий Андреевич ЧЕЛАЗНОВ был председателем колхоза, с наганом ходил. И чуть ли не под наганом получил согласие мамы за него замуж выйти. Мама моя, Ефросинья Герасимовна, своевольная была, гордая, первая работница, певунья и красавица на селе.

Перед войной они переехали в Смоленск, и отец работал на радиострое. Объект военный, поэтому у отца была бронь. Когда фронт стал стремительно приближаться, они до последнего завод охраняли, а потом оказалось, что немцы уже заняли Смоленск, десантом. Ещё утром объявляли по радио, что фронт форсирует реку Березина, а в полдень уже немец в городе. Отец маму оставил и поплыл через Днепр, а там тоже немцы. Вот те, кто остался, покидались туда-сюда — и вернулись домой.

Так и жили в оккупации до 43 года. Только поэтому и я родилась. А когда вернулись наши — отца мобилизовали, и он сразу же погиб под Оршей, чуть старше 30-ти лет был. В этих боях тогда много наших полегло, немец там хорошо окопался и ещё год этот рубеж держал.

А мама, проводив отца, с тремя детьми вернулась в деревню, Козино называется. Понимала, что не вытянет нас в городе, да Смоленска практически и не было, до основания разбомбили. И мы получились — беженцы.

Но и в деревне всё было сожжено. Три-четыре дома, люди где только не ютились. Мы и ещё несколько семей поначалу поселились в амбаре. А когда немцев погнали, наши пришли — потребовалось освобождать амбар, и мы два года жили в баньке. Топилась она по-чёрному, так что чумазыми, как кочегары, ходили и дети, и взрослые. Это я, конечно, по рассказам знаю, сама-то не помню.

Потом понемногу те, у кого мужички вернулись, стали себе избы соображать. А мама построила домик в полторы шпалы. Это ей подсказали, что один мужик шпалы продаёт — натягал их с дороги, которую ещё немцы прокладывали. Вот мама и купила. Сколько была эта изба — квадрата три-четыре? Тут же печка, тут же телёнок. Хибара. Но мама её изнутри побелила и называла светёлкой. Очень радовалась, что со своими деточками угол обрела.

А через несколько лет мы купили у родственников отца дом прадеда. Правда, вместе с домом они и этого деда Мирона оставили маме на руки. Его я помню — он меня от мальчишек защищал и репей из моих кудрей вытаскивал. Деду уже лет сто было, и мама же за ним ухаживала, а потом его сама и хоронила.

Чтобы купить дом, пришлось ей продать корову. Денег же не платили, одни трудодни ставили. Когда урожай уберут, тогда рассчитают: сколько-то мер крупы, муки за каждый трудодень. Зато корова у нас была богатая, молока давала — хоть залейся. Сколько всего — и надежд, и тревог — с этой нашей кормилицей связано! Ведь только за счёт неё и выстояли…

Корову эту — ещё телёночком — отдала маме сестра мужа, когда мы беженцами пришли в деревню. Как уж мама её берегла, даже от немцев спасла, в болоте прятала. Зато и жили потом от её молока. Надои вообще-то через день забирали на молокозавод. Но когда мама какой день урвёт — на плечи берёт 20 литров и несёт в город за 8 километров продавать. Там мединститут был, и профессора сразу по домам разбирали.

А когда пришлось продать корову, мама оставила себе тёлочку. Думала, за лето огуляется, будем опять с молоком. Но лето прошло — тёлочка не огуливается. Вызвали ветеринара. Оказалось, у неё позвоночник повреждён, и надо её срочно резать и продавать уже мясом. Так мы две зимы сидели голодом —без коровы, без тёлки. А я ещё заболела скарлатиной, и пока мы с мамой лежали в больнице, двое поросят сдохли, которых она только взяла на откорм.

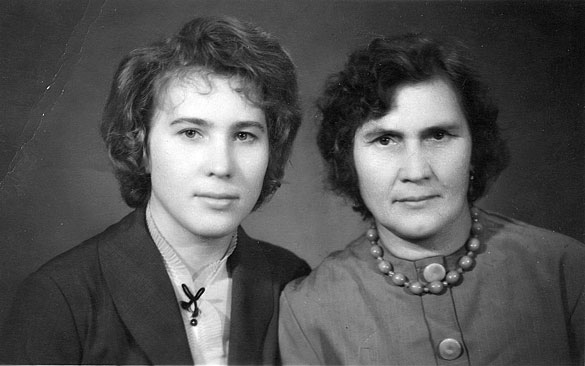

Людмила с мамой Ефросиньей Герасимовной

Всё это время — очень тяжёлое было, я помню. Вообще, что тогда людям досталось — неописуемо. Фильм такой есть, «Бабье царство» — вот копия. Ничего не было, разве что песни, на них мы и выросли. Возвращаются взрослые с работы — и на вечерней заре издали слышится, как поют. А мы, дети, на горке их встречаем.

К маме сватались, конечно, она ведь видная была. Ну, когда уже точно стало ясно, что отец не вернётся. А то к соседке один посватался, жили уже вместе, ребёнок родился, а тут её Тимоха домой возвращается — после похоронки-то. Она: «Ермак (это фамилия у нового мужа такая была) — езжай-ка ты домой, у меня Тимох возвращается». Вся деревня смеялась.

Но вот мама ни за кого замуж больше не пошла, хотя звали её. «Мои дети — мне их и терпеть». Строгая была, порола нас. Помню, брат только ногу поднял на печку залезть спать — а она его голого как давай стегать вожжами. А за школу. Мальчишки ведь что? До рва дойдут и сидят там в кустах, костры палят. Но из школы записку прислали — почему пропускает? Вот уж она его так взялась наказывать, что сама сознание потеряла от расстройства. Я тогда бегала за соседкой, она её отхаживала, а потом говорит: вы накормите мать получше, яиц ей нажарьте, чтоб она встать смогла, обессилена она очень.

Вообще у мамы чувствовалась какая-то порода: спина до старости прямая, как у дворянки, походка танцующая. А главное — чувство собственного достоинства, из-за которого никто с ней никогда не панибратствовал. При этом окончила всего 4 класса — за две зимы, ликбез это назывался. Помню, обиделась на меня, когда я как-то подруге нечаянно сказала «Вот и у меня мать…» Что это за мать? Плохое слово, как про чужую. Мы же её всё «мама, мама» называли. Свою-то маму она вообще «на вы» звала.

И из верующих была. Помню, рассказывала, как ещё молодой, незамужней, собиралась на вечеринку. А была Страстная неделя, и её мать, моя бабушка Прасковья Ульяновна, просила: не ходи. Но ведь все же идут! Тогда бабушка подошла к иконам и говорит: «Господи, пусть та изба, где моя дочь собирается на вечеринке танцевать, сгорит вместе с нею». И мама разделась и легла спать. Может быть, с тех пор она к вере всерьёз стала относиться. И говорила: государство мне ничем не помогло, а Бог помог, только благодаря Его помощи всё и вынесла. Всегда она, любое дело начиная, молитву прошепчет.

Переселенцы целинного времени

Моё самое первое воспоминание забавное. Мне было года 4, а старшему брату Михаилу, значит, 12. Он бросил у дороги свой пиджачок и говорит мне: сиди здесь, мы пойдём корову искать, домой загонять. А я сижу и думаю: ведь коровы пойдут, меня забодают. Поднялась, взяла пиджачок — и пошла в бурьян за дом, да там и уснула. Просыпаюсь поздней ночью от воя. Да это же мама моя плачет! Они уже всё, что можно, облазили, брат перед мамой оправдывается — да видишь, я без пиджака, ей его оставил! Вся деревня взбудоражена, меня ищут, а я — вот она.

Братьям вообще за меня доставалось, я ведь полностью на их ответственности. Мама работала день и ночь. Днём — в поле, а ночь на колхозном дворе дежурила. Вот я бывало ночью плачу, ноги болят. Михаил никогда не встанет. А второй брат, Александр, встаёт, буржуйку затапливает, из подвала глины натаскает в чугунок, нагреет, мне ноги обмажет — и я сижу у печки. Я больше любила Александра. Он всегда был весёлый, с подначкой, заводила. Все дети вокруг него обитали. А уж когда он вырос и на гармошке научился играть — то вообще незаменимый на любой вечеринке человек. Судьба у него только не сложилась, своих детей у Саши так и не было.

А с Михаилом мы часто схлёстывались, я ему во всём перечила. И у него характер был вредный, упрямый. Учиться, например, не стал, 5 классов не кончил — и бросил. Он ведь из-за войны поздно пошёл в школу, не нравилось ему, что там все маленькие, а он большой. А голова-то светлая. Как учительница уговаривала маму, чтобы он продолжал учиться! Но упёрся — и ни в какую.

Но именно Михаил всех нас в Сибирь перевёз. Сам уехал туда по комсомольской путёвке, вроде как на целину. Выпало — в Красноярск на стройку. Потом жену с маленькой дочкой выписал, а через полгода меня вызывает — нянчить племянницу. Нина его уже должна была выйти на работу, тогда же после родов по 3 месяца сидели (2 месяца декретных плюс отпуск старались подгадать) — и всё.

Было мне 16 лет. Школу я уже закончила — у нас была семилетка, с 14 лет в колхозе работала, а трудно это было — и на свиноферме, и на полях. Я так была рада, что еду в Красноярск какой-то, нисколько не боялась.

Вот встретил брат меня, везёт: «Сейчас будем по понтонному мосту ехать через Енисей». Мост качается, страшно. А вокруг горы, горы — непривычно, у нас-то холмистая местность на Смоленщине, лесов практически нет, так, кустарники. Брат говорит — это сопки, а дальше кругом тайга.

Приехала, три месяца прожила — и как стала меня тоска давить! Засобиралась я домой. Тогда Михаил написал маме и Александру: переезжайте и вы сюда, а то я её здесь не удержу. Да и вам там в деревне хватит мучиться.

Красноярск. Так жили в Черёмушках в 60-е

И мама тоже решилась переехать. Ей же ещё 47 лет было, молодая. Действительно, в деревне она уже вымоталась, как ломовая лошадь. А Сибирь для неё оказалась, как отдых.

Вот Миша уехал маму перевозить, а я всё равно: уеду и уеду. Меня ещё обида брала, что там я с 14 лет работала, а здесь меня ни на какую работу не берут, мала ещё. И тогда я уехала на 4 месяца доить коров в Балахтинский район. Это мне так комсомол посоветовал — мол, помочь ничем не можем, а вот в колхоз поезжайте. А когда вернулась, мне уже 17,5 исполнилось, и я поступила в училище искусственного волокна.

После училища проработала на заводе 2,5 года. И вдруг туда обратились из военкомата. В армии не хватало призывников, в годы войны мало парней родилось, и служивые по трое суток сидели на дежурствах. Так я попала в армию. И всю бригаду свою увела: мы как пришли из училища группой, так и ушли вместе. А директор как ругался! Обозвал нас дезертирами.

Да и дома был концерт — я ведь практически со свадьбы сбежала. Морячок за мной ухаживал, Юра. Красивый был, как картинка, но не для меня — сильно спокойный. Да и вообще я замуж не хотела. Но жених настаивал, а тут ещё дядька мой из Смоленска гостил, подстегнул: что ж я уеду, на свадьбе не погуляю, давайте, пока я здесь. И вот родственники заторопились, готовиться стали. А я с работы прихожу и заявляю: в армию ухожу! Конечно, жених меня так любил, что и два года соглашался ждать. Но тут уж я ему прямо сказала: не надо меня ждать! Так вот парню и перебила руки-ноги. Хотя знаю, что потом он женился, девочка родилась.

Служила я здесь же в Красноярске, в военном городке. Была планшетистом. Это когда висит изображение неба, по нему летит самолёт — а мы с экрана наносим на карту его координаты. Самое яркое это было для меня время. Работа важная, секретная. Вокруг солдаты, офицеры — успехом мы там пользовались невероятным. Там я и судьбу свою встретила, Валеру. Из Белоруссии он, упрямый, горячий – почище меня, так что жизнь у нас началась бурная. А всё же вместе мы до сих пор, двух детей вырастили. Сын Иван стал священником. Дочь Жанна, утеха моя, печёт хлеб. Но это отдельная история.

Во время увольнения. У коляски с очередными племянниками (двойняшками)

После армии я уже на «Химволокно» не вернулась, не подошло мне это производство по глазам, аллергия замучила. Там ведь ванны сероуглеродные, день работаю — день на больничном.

Устроилась на шинный завод, как и муж. Получали хорошо — и каждый год в отпуск на родину ездили, как сумасшедшие. Но постепенно всё же тяга эта у меня прошла — и стала я знакомиться с остальным Советским Союзом. Где только не была: Рига, Таллинн, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Ереван, Адлер.

Путёвки же — бери, куда хочешь, 30 процентов от стоимости платили. Дорога туда и обратно — одной получки хватало. Только на Дальнем Востоке не побыла, хотя собиралась.

Обозревая жизнь

***

На завалинке сидели.

На правительство глядели.

Надоел нам чай с нуделой,

Мы с «Нутеллой» захотели.

***

А правительство решило —

Нам корзиночки вручило.

Минимум нам дали,

А книжки — обокрали.

***

В санаторий на Барвиху

Президент наш катит лихо.

А чего же не катить?

Ему за это не платить.

Ругают сейчас советскую власть. Может, и я особо хорошего не скажу, но для нас она была временем свободы. Мы работали, радовались жизни, могли себе позволить в любую часть страны рвануть, каждый год. Или с родины телеграмму присылают — хоть свадьба, хоть похороны — собрались, поехали. И всё делали сообща, за компанию. Дрова заготавливать — так всей роднёй, картошку копать — целая бригада выходила на поле, от мала до велика.

Можно было тогда жить, а теперь — попробуй. Да и сами все стали порознь, звоним только друг другу, поздравляем или соболезнуем. Так что обида какая-то на жизнь есть. Отчасти и из-за того, что развалилось всё. Помню, как мы с братом Михаилом из-за Ельцина ругались. Он: ты знаешь, что жизнь изменится! Всё мечтал положить деньги в банк и жить на проценты. Говорил: «С работы уйду, коня куплю и буду дачи охранять».

А я не верила, что настанут идиллические времена. Но доказать ему — ну, что я говорила? — мне не пришлось. Умер брат рано, в 57 лет.

Но дело не только в перестройке, хотя про неё и говорить нечего. Маленько всё не так пошло, как надо. У каждого ведь свои мысли насчёт жизни, свои планы. А что-то не получилось. По крайней мере лично у меня.

Записала Валентина ЕФАНОВА